パナソニック オートモーティブシステムズは、マツダとの間でモデルベース開発(MBD)の手法を使い、ソフトウェア開発において開発工数の大幅な削減を実現する開発プロセスを確立したと発表しています。

パナソニックとマツダ、MBDの手法でソフトウェア開発の新プロセスを確立

パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社(以下、パナソニック オートモーティブ、本社所在地:神奈川県横浜市、代表取締役社長 永易正吏)は、自動車のソフトウェア開発に新プロセスを、マツダ株式会社(以下、マツダ)との共創で確立し、開発工数の大幅な削減を実現しました。

この新プロセスは、マツダの国内向け「MAZDA CX-60」に搭載のコネクティビティマスタユニット(車載情報制御系システム)の一部に適用されています。

新プロセスは、従来は実機で行っていた開発を、シミュレーションで検証するMBD(モデルベース開発)の手法で実現しました。MBDには、実機の試作にかかるコストや人員数、開発期間の削減といったメリットに加えて、シミュレーションで構成するモデルをさまざまに組み替え、多くのアイデアを容易に試せるなど、大きなメリットがあります。

この開発プロセスの適用範囲の拡大により、両社はそれぞれ、さらなる開発効率化を目指すとともに、MBD推進センターなどと連携し、他自動車メーカー、自動車部品メーカー、ツールベンダーなどを巻き込んだ、業界における標準化活動を推進していくとしています。これにより、モデルを用いた高度なすり合わせ技術を実現し、日本の自動車産業の国際競争力の向上に貢献してくとのことです。

開発の詳細

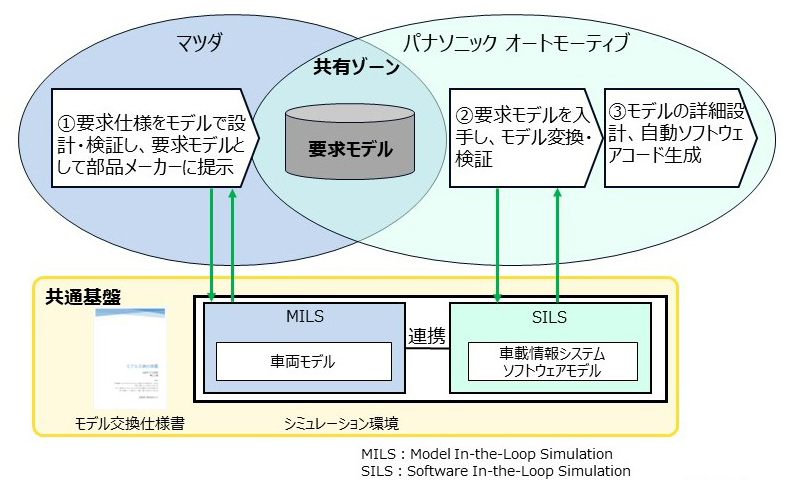

上記の開発をサポートする共通基盤として、下記の2点を構築。

- マツダ側のツールとパナソニック オートモーティブ側のツールとの間で、互換性を保証した状態でモデルをやり取りするための共通仕様書(モデル交換仕様書)の策定と両社での共通ガイドライン化

- 開発中のモデルを相互接続し設計検証可能なシミュレーション環境(共有検証ゾーン)

マツダは要求仕様をモデルで設計する際に、モデル交換仕様書に記載されたガイドラインにしたがって記載し、パナソニック オートモーティブが使用するツールでの動作を保証。一方、パナソニック オートモーティブは、実物で動作するようにモデルの詳細設計を実施するとともに、その設計段階で、共有シミュレーション環境を用いて検証します。これらの活動により、会社間にまたがる開発の手戻りを抑止し、高品質のソフトウェア開発を目指しています。

マツダコネクトのCMU(コネクティビティ・マスタ・ユニット)は、マツダコネクトが登場当時、しょっちゅうバージョンアップを繰り返していた部品ですよね。その度にディーラーに行って書き換えてもらわないとならなかった…あの部品のソフトウエアなんですね。マツコネ2になってからはとっても大人しくなりました。

共創なのに、マツダ側からの発表がありませんでした。